Dans le monde trépidant de la médecine, certains termes prennent une importance capitale dans l’évaluation et la gestion des patients. L’un d’eux, « gasper« , malgré son apparence anodine, revêt une signification cruciale dans le diagnostic et l’intervention d’urgence. Ce terme, souvent méconnu des non-initiés, mérite une attention particulière, surtout dans le contexte des secours et de la santé publique. En tant que professionnels, il est essentiel de comprendre les nuances de cette terminologie et d’explorer comment elle interfère avec des situations aussi critiques que les arrêts cardiaques ou les soins d’urgence. Plongeons dans l’univers du « gasper » et démystifions son rôle, ses implications et ses enjeux pour les experts du secteur médical.

Comprendre le terme « gasper » en contexte médical

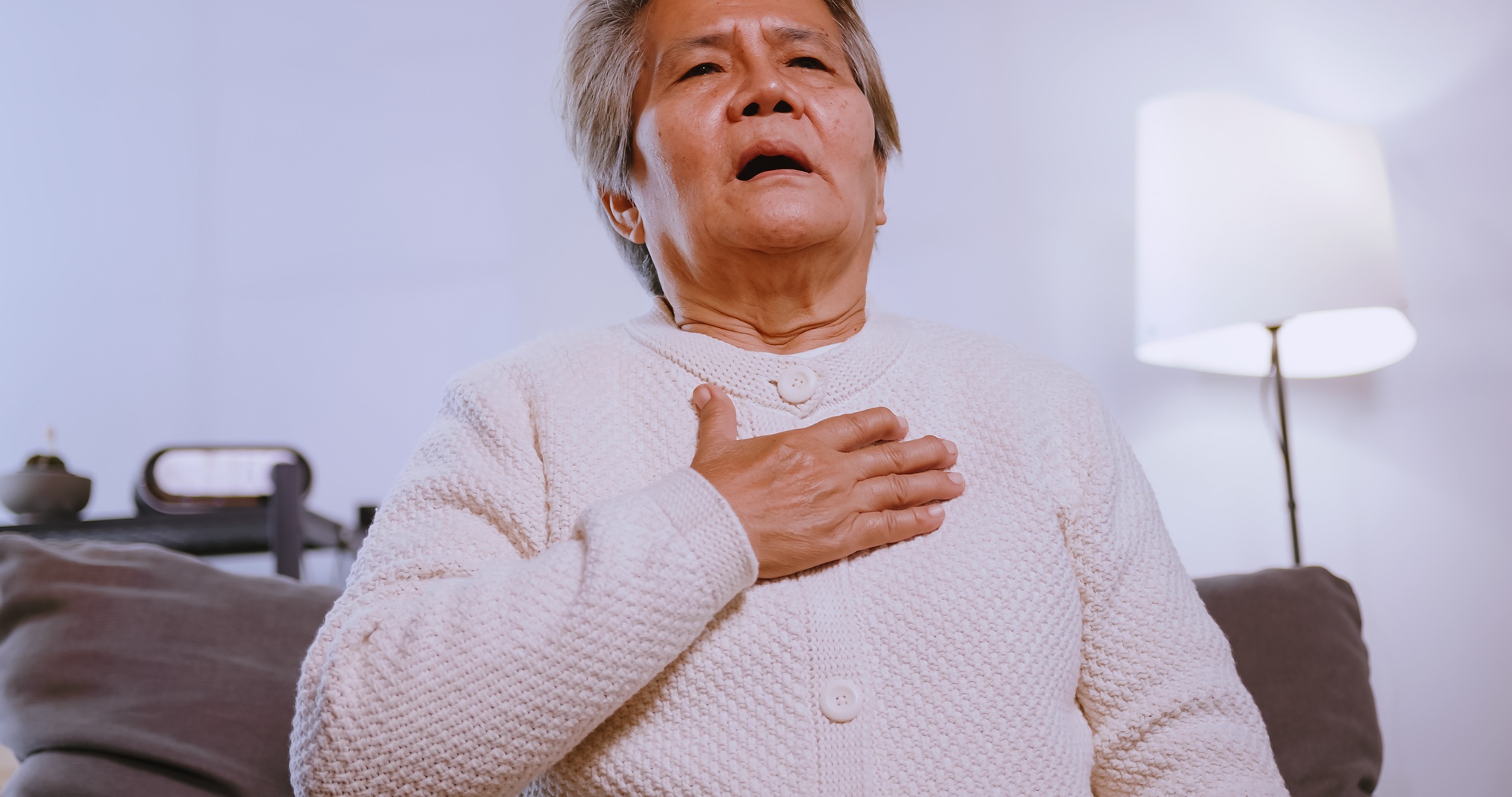

Le terme « gasper » provient de l’anglais « gasping », signifiant un effort désespéré pour respirer. En contexte médical, ce phénomène décrit une activité respiratoire agonale souvent observée chez les patients en arrêt cardiaque. Ce n’est pas une respiration normale, mais plutôt un symptôme alarmant qui nécessite une intervention immédiate.

Manifestations de gasp

Le gasp se manifeste par des mouvements respiratoires irréguliers, souvent bruyants, suggérant une tentative inefficace de respiration. Ces efforts peuvent sembler trompeurs, car bien que le patient semble respirer, ces mouvements ne permettent pas une oxygénation suffisante. Chez un enfant ou un adulte, ces signes sont critiques, et leur reconnaissance est essentielle pour une intervention rapide.

Importance pour les professionnels de santé

Pour vous, experts en soins d’urgence, la détection du gasp est une compétence clé. Il signale un besoin urgent de réanimation cardiorespiratoire (RCR), souvent couplée à l’utilisation d’un défibrillateur. Une connaissance approfondie et une réponse rapide peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort.

Formation et pratiques

Les formations en réanimation insistent sur la reconnaissance de ces signes. Des programmes spécifiques, souvent dispensés dans les hôpitaux ou via des organismes de santé, mettent l’accent sur la pratique régulière pour assurer une intervention efficace. La sciences sous-jacente souligne l’importance de la perfusion cérébrale continue, un aspect crucial pour maintenir la vie.

L’impact du gasp sur les pratiques médicales modernes

Avec l’évolution des sciences médicales, la reconnaissance et la gestion du gasp ont pris une nouvelle dimension. Les avancées technologiques et les méthodologies modernes vous offrent, en tant que professionnels, des outils robustes pour affronter ces défis.

Technologie et innovation

Aujourd’hui, des dispositifs sophistiqués, notamment des défibrillateurs automatisés, permettent de détecter et de traiter plus efficacement les cas d’arrêt cardiaque associés au gasp. Ces innovations, que l’on trouve dans les magasins spécialisés et les unités médicales mobiles, facilitent non seulement la gestion des crises mais aussi l’apprentissage par la simulation.

Politique de santé et accessibilité

Au niveau des politiques de santé, des initiatives ont été mises en place pour améliorer l’accessibilité à ces technologies, notamment dans les espaces publics. Les législations récentes obligent les lieux de forte affluence à être équipés de dispositifs de réanimation, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des situations d’urgence.

Éducation continue

Pour vous, experts de la santé, l’éducation continue reste le pilier d’une pratique efficace. Les dernières recherches et les études de cas enrichissent votre compréhension des manifestations du gasp et améliorent votre capacité à réagir promptement. Participer à des séminaires, des conférences et des formations assure une mise à jour constante de vos compétences.

Enfance et gasp : une attention particulière

Le gasp chez l’enfant représente une situation particulièrement délicate. Contrairement à l’adulte, où le gasp est couramment associé à des maladies cardiovasculaires, chez les enfants, il peut être le symptôme de diverses pathologies.

Pathologies sous-jacentes

Un enfant présentant des symptômes de gasp peut être confronté à des problèmes respiratoires aigus, des infections sévères ou des conditions neurologiques. Les professionnels de santé, dotés d’un savoir-faire spécifique, doivent être attentifs aux symptômes précurseurs et aux antécédents médicaux pour établir un diagnostic précis.

Protocole d’intervention

Lorsqu’un enfant présente des symptômes de gasp, il est impératif de suivre des protocoles adaptés. Les interventions doivent être rapides, les gestes précis, et l’utilisation éventuelle de défibrillateurs pédiatriques peut s’avérer nécessaire. La collaboration entre pédiatres, urgentistes et infirmiers est cruciale pour optimiser la prise en charge.

Importance de la formation spécialisée

La formation continue vous permet, en tant que spécialistes, de maîtriser les particularités du gasp chez les enfants. Les simulateurs pédiatriques et les ateliers de mises en situation renforcent vos compétences et garantissent une intervention de qualité. Ces formations, souvent soutenues par les politiques de santé, assurent une actualisation des connaissances pour faire face à ces situations critiques. Le « gasper » n’est pas un simple terme médical, c’est un véritable signal d’alarme nécessitant une intervention concertée et efficace. En tant que professionnels de la santé, votre rôle est déterminant dans la reconnaissance et la gestion rapide de ces symptômes, qu’ils se manifestent chez l’adulte ou l’enfant. Grâce aux progrès technologiques, à la formation continue et à des politiques de santé favorisant l’accessibilité, la prise en charge des patients en situation de gasp s’est améliorée de manière significative.

Votre engagement, votre expertise et votre capacité à vous adapter aux nouvelles sciences et pratiques sont essentiels pour sauver des vies. Ensemble, en tant que communauté médicale, vous avez le pouvoir d’améliorer constamment la qualité des soins et de faire du terme « gasper » une opportunité pour un avenir meilleur et plus sain.

Forts de vos compétences et de votre détermination, chaque situation est une chance de démontrer la valeur inestimable de votre travail.

Approche intégrée : surveillance avancée et parcours post‑réanimation

Au‑delà de la reconnaissance immédiate du « gasper », il est crucial d’adopter une approche intégrée fondée sur des protocoles de monitoring et de décision. L’utilisation précoce de oxymétrie, capnographie et ventilation mécanique permet d’objectiver l’efficacité des gestes et d’orienter rapidement les choix thérapeutiques, qu’ils soient préhospitaliers ou en service d’urgence. Les algorithmes de triage et de prise en charge doivent inclure des critères de surveillance hémodynamique, des seuils de gazométrie et des indicateurs de perfusion cérébrale afin de prioriser l’intubation si nécessaire et d’optimiser l’oxygénothérapie. L’intégration de ces outils au sein d’un circuit de soins structuré facilite la transition vers les soins intensifs et réduit les ruptures d’information entre équipes.

Parallèlement, la qualité de la prise en charge post‑réanimation exige une traçabilité rigoureuse, un audit des pratiques et un accompagnement vers la réhabilitation neurologique et respiratoire. Les dossiers cliniques électroniques et les systèmes d’alerte contribuent à un meilleur suivi des patients et au recueil de données pour la recherche et l’amélioration continue. La télésurveillance et les modules de formation en ligne peuvent compléter les sessions pratiques pour maintenir les compétences à jour et diffuser les mises à jour des protocoles.

Suivi post‑urgence et stratégies pronostiques

Au terme de la phase aiguë, la phase de convalescence impose une attention centrée sur l’évaluation du pronostic, des biomarqueurs et de la neuroprotection. Les bilans biologiques orientés (marqueurs métaboliques, marqueurs inflammatoires et profils acidobasiques), l’IRM fonctionnelle et l’électroencéphalogramme prolongé offrent des éléments complémentaires pour estimer le risque de séquelles neurologiques et guider les décisions thérapeutiques. Dans certains protocoles, l’application contrôlée de l’hypothermie thérapeutique ou d’autres stratégies neuroprotectrices peut être considérée pour limiter l’ischémie cérébrale secondaire. Parallèlement, la planification du sevrage ventilatoire et des modalités de support respiratoire doit intégrer des critères de weaning, des tests de tolérance et des indications de réadaptation pulmonaire afin d’optimiser la récupération fonctionnelle.

La qualité du parcours de soins repose aussi sur la mise en place de chemins de sortie clairs et d’une coordination pluridisciplinaire entre réanimation, rééducation, neurologie et services de médecine physique. Les registres de données et les audits permettent de mesurer les résultats fonctionnels, la mortalité à moyen terme et la qualité de vie, et d’alimenter la recherche translationnelle pour améliorer les pratiques. Les consultations de suivi doivent intégrer un dépistage systématique des troubles cognitifs, un accompagnement psychologique et des programmes de réadaptation adaptés aux besoins respiratoires et neurologiques. Les solutions numériques et la télémédecine peuvent faciliter le suivi longitudinal, la réévaluation des objectifs de réhabilitation et la communication avec les aidants.

Renforcer la chaîne de survie par l’innovation organisationnelle

Au-delà des gestes immédiats, il est indispensable d’intégrer des leviers d’amélioration qui agissent sur la résilience du système de soins. L’usage de intelligence artificielle et d’analyse prédictive peut, par exemple, anticiper les incidents et optimiser la répartition des ressources en fonction des risques épidémiologiques et des flux hospitaliers. Parallèlement, la qualité de la sémiologie respiratoire et l’ergonomie des dispositifs influencent directement la précision des diagnostics et la rapidité d’intervention : investir dans l’interopérabilité des équipements et des plateformes de données réduit les ruptures d’information et facilite la traçabilité des interventions. Des protocoles de maintenance, une logistique des consommables sécurisée et un pilotage des indicateurs opérationnels (temps de réponse, disponibilité des dispositifs, taux d’incident) complètent cette approche pour limiter les erreurs liées aux facteurs organisationnels.

Sur le plan des compétences, la formation doit s’orienter vers des méthodes immersives et centrées sur l’humain — réalité virtuelle, modules d’apprentissage automatique appliqués à la prise de décision clinique et retours d’expérience structurés — afin d’améliorer la gestion du stress et la coordination interprofessionnelle. La mise en place de boucles de rétroaction, d’audits ciblés et de plans de continuité garantit une amélioration continue des pratiques et une meilleure préparation aux situations exceptionnelles.